不正咬合の原因

不正咬合の原因には遺伝による先天的なものと、指しゃぶりや舌癖、噛み癖などの悪習慣によるものがあります。

歯の数や大きさ、あごの形や大きさ、鼻の高さや顔の輪郭などは先天的な要因のため予防は難しく、必要があれば矯正治療を行わなくてはなりません。

後天的な要因によるものは生まれた後の環境によって作られるため、正しい知識を持って日常的に気をつけることで不正咬合を予防することができます。

悪習慣が続くと、骨格にまで影響が出てしまうこともあります。

お子さまのお口に関心を持ち、日常生活から不正咬合を予防しましょう。

× お口のトラブルの原因となる悪い習慣

- 指しゃぶり

- 舌の癖

- 口呼吸

- 噛み癖(片側噛み)

- 頬杖

〇 健康なお口の成長を促す良い習慣

- 舌をよく動かす

- 歯磨きの習慣をつける

お口のトラブルの原因となる悪い習慣

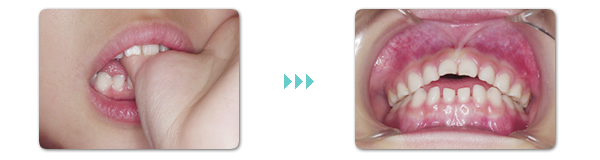

指しゃぶり

指しゃぶりは2~3歳には辞めさせるようにしましょう。

指しゃぶりの習慣があると、日常的に歯が指で押されるため、お口を閉じても上下の歯がかみ合わずにすき間が開いてしまう「開咬(かいこう)」になったり、頬で強く吸う動作を続けるため、歯列が狭くなって前歯が突出する、いわゆる「出っ歯」になるリスクが高まります。

舌の癖

日頃から、ふとした時に口をポカンと開けて上下の歯の間に舌が出ていたり、食べ物を飲み込む時に舌を突き出して押すような癖を舌癖(ぜつへき)といいます。

常に舌の力で前歯を押していることが原因で、上下の歯がかみ合わない開咬(かいこう)になったり、出っ歯や受け口になるリスクがあります。

また、周辺の筋肉のバランスにも影響を及ぼし、あごの発達に大きな影響を与えてしまいます。

口呼吸

歯は、外側から唇・頬、内側から舌の圧力を受けています。

口呼吸でいつも唇が開いていると、常に舌が前歯に接し、唇の圧力もかからないため、前歯の突出を招きます。

口呼吸をしていると唾液が乾燥してしまい、唾液の殺菌作用が得られず、むし歯や歯肉炎、口臭の原因になります。

また、口元の突出が強いと、自然に唇を閉じることができないため、寝ている時や集中している時など口が半開きで口呼吸になりやすく、悪循環となってしまいます。

噛み癖(片側噛み)や頬杖

左右どちらか片側だけ使って食べ物を噛む癖を「片側噛み」といいます。

片側噛みをずっと続けていると、噛んでいない方の発育が阻害され、歯列の歪みや、お顔の歪みへと発展していく場合があります。

上下の前歯の真中が合っていない時は、片側咬みをしていないか気をつけましょう。

また、頬杖をつく癖は下あごにお顔全体の重さがかかってしまい、下あごの発育に影響があります。

こちらも歯列の歪みや、お顔の歪みに発展するリスクがあります。

成長期にあるお子さまの骨は柔らかいため、こうした日常的な癖によっても大きな影響があるのです。

健康なお口の成長を促す良い習慣

舌をよく動かそう

舌をよく動かすことであごを大きくする効果があります。

あごの発育が足りないと、将来永久歯が生え揃うためのスペースが足りず、デコボコの歯並びになったり、反対咬合(受け口)になる怖れがあります。

食事の時には、噛む回数を増やして舌をどんどん動かしましょう。

お水やお茶と一緒に飲み込むのではなく、舌の力でしっかりと飲み込みましょう。舌を動かして内側からあごを大きくすることを意識しましょう。

舌の裏の水かきのようなひだを舌小帯といいます。これが短く強く張っていると、舌がうまく動きません。

必要があれば、この強く張った舌小帯を切って伸ばします。そうすることで舌の動きが良くなり、あごの発達を促します。

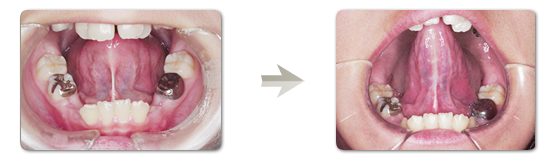

歯磨きの習慣をつける

むし歯で乳歯を抜いたりすると、その空いたスペースを詰めるように奥の歯が少しずつ前に移動してきて、永久歯のためのスペースが不足してしまうことがあります。

必要があれば、保隙装置を使ってスペースを維持しておく必要があります。

大切なことは、乳歯をむし歯にしないこと。歯磨きの習慣をつけて、むし歯にならないように気をつけてあげましょう。

また、定期的な歯科健診を心がけましょう。

お口のまわりの筋力を強化して正しく機能させるプログラム

プログラムに添ってトレーニングをすることで正しく筋肉が機能するようになり、不正咬合(受け口や出っ歯など)の原因となる舌癖(ぜつへき)の改善・予防や、口呼吸の改善ができます。

また、矯正治療後の歯並びを維持するための効果もあります。

4~6週に一度のペースで、個室でレッスンをします。

口腔筋機能療法(MFT)

プログラムに添って、ストローやひも付きのボタン、アイスの棒などを使い、唇や舌の筋肉のトレーニングを行います。

舌に力を入れたり、舌尖の位置を意識し、飲み込みの時の正しい舌の使い方や位置を練習します。

こうしたトレーニングは、咀嚼や嚥下などに必要な舌などの口腔周囲の筋力をつけることが目的です。

舌、口唇、咬筋など、個々の筋肉のバランスを整えるためのさまざまなレッスンがあり、患者さんの症状や必要に応じて選択します。