子供の治療開始時期

子供の矯正治療のメリットは、成長をコントロールできる点です。早期治療によって、上下のあごのバランスを整え、 歯並びを広げることで、大切な永久歯を抜かないで歯並びを整えられる可能性が高まります。

とはいえ子供の矯正治療は、お一人お一人の歯並びやかみ合わせ、習癖などによっても治療に適した時期が異なります。場合によっては永久歯が生え揃うまで経過観察をするケースもありますが、適切なタイミングを逃さないためにも 「おかしいかな」と思ったら、できるだけ早めにご相談ください。

1期治療と2期治療

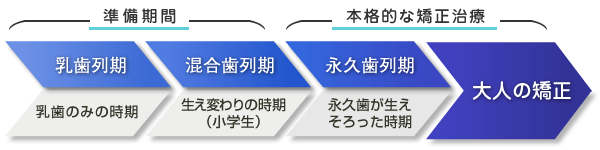

子供の矯正治療時期には、1期治療と2期治療の2種類があります。

1期治療(準備期間)

乳歯から永久歯に生え変わる時期(混合歯列期)に行う治療です。

骨格的なバランスの悪い場合や、歯の生えるスペースが不足している場合には、この時期に治療を開始します。

2期治療(本格的な矯正治療)

本格的な矯正治療として歯並び全体を整えていく治療です。

1期治療を行うことによって2期治療の負担が軽くなったり、期間が短くて済む可能性があります。

矯正治療の準備期間(1期治療)

矯正治療では、永久歯の生え揃う12歳前後を境にして、乳歯から永久歯に生え変わる混合歯列期を「準備期間」と考えています。

1期治療を行うメリット

歯が生え変わる段階でスペースが足りないと、歯並びはどんどん悪くなっていきます。

早期治療で、あごの成長をコントロールしたり、歯を並べるスペースを調整しておくことで、歯を抜かないで矯正治療ができる可能性が高くなります。

乳歯のお子さまの矯正治療(乳歯列期)

成長期のお子さまの場合、口を閉じで鼻で息をすること、嚥下・咀嚼・発音の際の正しい舌の使い方が、不正咬合の予防には非常に大切です。

歯並びに影響するような癖があれば、改善のための指導を行いながら経過観察をします。早期治療として、ごく簡単な取り外せる装置を使用する場合もあります。

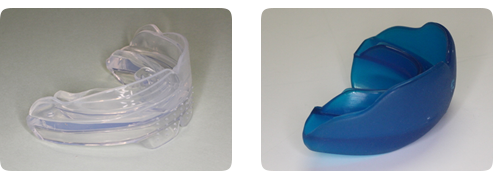

マウスピースによる準備矯正

マウスピースは、ご自分で簡単に取り外しのできる矯正装置です。お口の周囲の筋肉を正しく使うことで不正咬合を予防します。

歯列矯正用咬合誘導装置「ムーシールド」、「プレオルソ」(大塚式)、「T4K」といった種類があり、状況によって使い分けます。「歯並びが悪くならないように何か家庭でできる予防法はないかな」と考えていらっしゃる方にお勧めしています。

受け口のお子さまに「ムーシールド」

お子さまの反対咬合(受け口)にお悩みの保護者の方もいらっしゃると思います。

歯列矯正用咬合誘導装置「ムーシールド」は、就寝時にお口の中に入れて使用するマウスピースで、舌や口腔周辺筋のバランスを整え、筋肉の力で歯を動かす装置です。乳歯のみの4歳ぐらいから治療を開始します。

治療の詳細

- 主訴

- 受け口を治したい

- 診断名あるいは主な症状

- 受け口

- 初診時年齢

- 4歳

- 治療に用いた主な装置

- 歯列矯正用咬合誘導装置(ムーシールド)

- 抜歯部位

- 無し

- 治療期間

- 動的治療:6ヵ月+永久歯列完成まで経過観察

- 治療費の総額(目安)

- ※自費診療

基本料金:33,000円

初診相談:2,200円(メールでお申込みいただいた方、ご紹介の方は無料)

精密検査(コンサルテーション含む)30,800円

通院毎の管理料:3,300円×12回

※経過観察が必要な場合:1回 1,100~3,300円

総額の目安:105,600円(金額は全て税込) - 副作用・リスク

- 装着時間が短い場合や機能的習癖が強い場合は治療が難しくなるリスクがあります。

子供のための機能的マウスピース型矯正装置「プレオルソ」

家にいる時と寝ている時だけ装着するため、お子さまでも無理なく始められます。

「歯並び」だけでなく「かみ合わせ」や「お口ぽかん」の改善、「口呼吸から鼻呼吸へ」、「舌のトレーニングによる正しい飲み込みや発音」など、健康に導く効果が期待できます。

生え変わりの時期のお子さまの矯正治療(混合歯列期)

この時期に永久歯の並びが悪い場合には、固定式の装置をつけて部分的に治療を行う必要が出てきます。

骨格的なバランスが悪い場合や歯の生えるスペースが不足している場合にも、この時期に治療を開始します。

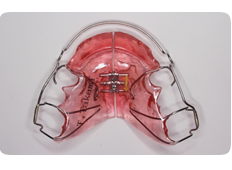

床矯正装置

床矯正装置は、裏側のプラスチック製の床部分(レジン床)と表側の歯を抑える金属線で作られた、入れ歯のような形の装置です。床の部分にバネやネジを埋め込むことで、歯を移動します。

多くは前歯のかみ合わせが深い「過蓋咬合(かがいこうごう)」や、下あごが後ろに下がっている「上顎前突(じょうがくぜんとつ)」のお子さまに対して、下あごの位置を前方に誘導する目的で用いられます。

お口の状況に応じて使用しますが、基本的にできるだけ一日中お口に入れる必要があります。

混合歯列期の部分矯正

歯列の変化が激しい生え変わりの時期のお子さまの場合は、部分矯正で対応が可能な場合があります。

永久歯が生え揃う前の小学生のうちに矯正治療のご相談をいただくことをお勧めします。

できるだけ歯を抜かないための治療

前歯が生え変わる時期に永久歯の生えるスペースが足りないと、歯並びはどんどん悪くなっていきます。

永久歯が生えてくるスペースを作るために、臼歯の後方移動装置「GMD」や遠心移動装置「カリエール・ディスタライザー」を使って歯を移動させたり、拡大装置で歯列の幅を広げる治療を行います。

こうした早期治療により、できるだけ歯を抜かずに、矯正治療の期間を短縮できる可能性が高くなります。

GMD装置装着例

治療の詳細

- 主訴

- スペースが不足しているが、永久歯の抜歯はしないで整列したい

- 診断名

- 叢生

- 初診時年齢

- 10歳

- 治療に用いた主な装置

- 固定式上顎大臼歯後方移動装置(GMD装置)

- 抜歯部位

- 無し

- 治療期間

- 1年+永久歯列完成まで経過観察

- 治療費の総額(目安)

- ※自費診療

基本矯正料金:385,000円

初診相談:2,200円(メールでお申込みいただいた方、ご紹介の方は無料)、

精密検査(コンサルテーション含む):30,800円、

通院毎の管理料:動的治療 1回 5,500円(概ね8回~26回)、

保定 1回 3,300円(概ね8回)

※経過観察が必要な場合:1回 1,100~3,300円、

第Ⅰ期治療の総額の目安:488,400~587,400円(金額は全て税込) - 副作用・リスク

- 矯正治療中は歯磨きしにくい部分ができるため、むし歯や歯周病になるリスクが高くなります / 治療後わずかに歯根の吸収が起こる場合があります / 装置調整後に痛みを感じる場合があります / 矯正装置が外れた後、保定装置を指示通りに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります / 協力性が低い場合は治療が難しくなります

カリエールによる治療

大人の歯並びが完成したお子さまの矯正治療(2期治療)

永久歯の並びが完成すると、本格的な矯正治療として歯並び全体をきれいに仕上げていくことができます。

しかし、歯の重なりを解消したり、出っ歯や受け口のように前歯を後退させるために、永久歯を抜歯しなければならない場合もあります。

前述の早期治療を行うことで永久歯を抜かないで済むこともあります。

10代ではまだ成長期にあり、いくつかの治療法を選択することも可能です。

子供の矯正歯科治療Q&A

子供の矯正治療のこと、矯正治療全般について、気になる治療費用についてなど。

よくある質問をまとめました。

矯正治療の目安

矯正治療費・矯正期間は症例や治療方法により大きく異なりますので、コンサルテーション時に詳しくご説明いたします。下記はあくまで一般的な目安として参考にしてください。

第Ⅰ期治療のみ

- 治療費の総額(目安)

- ※自費診療

基本矯正料金:275,000~440,000円

初診相談:2,200円(メールでお申込みいただいた方、ご紹介の方は無料)

精密検査(コンサルテーション含む):30,800円

通院毎の管理料:動的治療 1回 5,500円(概ね8回~26回)

保定 1回 3,300円(概ね8回)

※経過観察が必要な場合:1回 1,100~3,300円

第Ⅰ期治療の総額の目安:378,400~642,400円

(金額は全て税込) - 治療期間(通院頻度)

- 動的治療 1~2年程度(4~6週間に1回)

保定期間 2年程度(3ヵ月に1回)

第Ⅱ期治療(第Ⅰ期治療から移行した場合)

- 治療費の総額(目安)

- ※自費診療

基本矯正料金:110,000~792,000円

通院毎の管理料:動的治療 1回 5,500円(概ね17回~26回)

保定 1回 3,300円(概ね8回)

※経過観察が必要な場合:1回 1,100~3,300円

第Ⅱ期治療(第Ⅰ期治療から移行した場合)の総額の目安:229,900~961,400円

(金額は全て税込) - 治療期間(通院頻度)

- 動的治療 2年程度(4~6週間に1回)

保定期間 2年程度(3ヵ月に1回)

第Ⅱ期治療のみ

- 治療費の総額(目安)

- ※自費診療

基本矯正料金:550,000~825,000円

初診相談:2,200円(メールでお申込みいただいた方、ご紹介の方は無料)

精密検査(コンサルテーション含む):30,800円

通院毎の管理料:動的治療 1回 5,500円(概ね8回~26回)

保定 1回 3,300円 (概ね8回)

※経過観察が必要な場合:1回 1,100~3,300円

Ⅱ期治療の総額の目安:702,900~1,027,400円

(金額は全て税込) - 治療期間(通院頻度)

- 動的治療 2年程度(4~6週間に1回)

保定期間 2年程度(3ヵ月に1回)

副作用・リスク

- 矯正治療中は歯磨きしにくい部分ができるため、むし歯や歯周病になるリスクが高くなります。当院では歯磨き指導や歯のクリーニング、だ液検査などを実施し、リスクの軽減に努めています。

- 治療後わずかに歯根の吸収が起こる場合があります。

- 装置調整後に痛みを感じる場合があります。

- 矯正装置が外れた後、保定装置を指示通りに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

- 協力性が低い場合は治療が難しくなります。

矯正歯科治療に伴う一般的なリスクや副作用についてさらに詳しく記載しています。 こちらをご覧ください。